FWF-Projekt (P 30563-G25)

Leitung: Peter Ruggendorfer (IKAnt/Wien)

Mitarbeiterin: Stella Falzone (IKAnt/Wien, ÖHI/Rom)

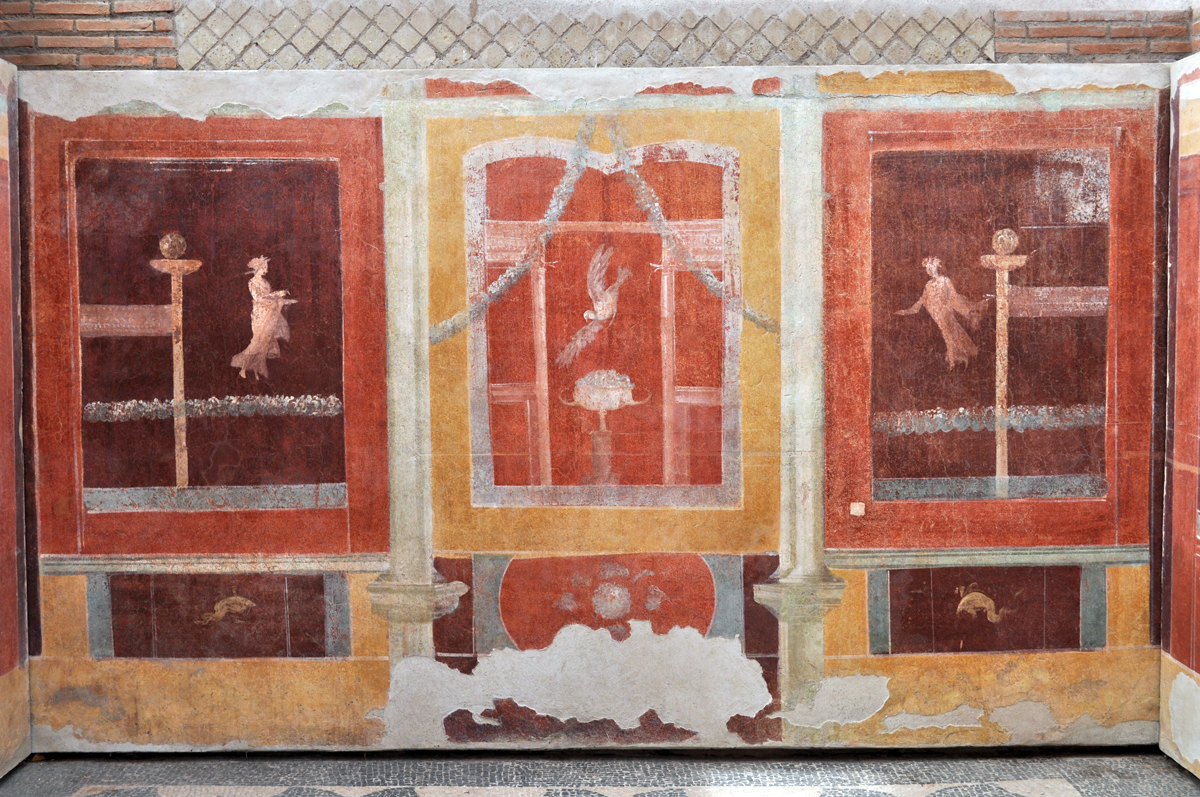

Die große Wohnanlage der ‚case a Giardino‘ in Ostia, der ehemaligen Hafenstadt von Rom, stellt nicht nur ein bedeutendes Beispiel für die Bautätigkeit von Kaiser Hadrian, sondern für die römische Wohnbauarchitektur generell dar. Die zahlreichen Wohneinheiten des Komplexes entstammen einem einheitlichen planerischen Entwurf und gruppieren sich um einen offenen Innenhof, dessen Zentrum durch eine Reihe von außerordentlich luxuriösen Appartements von gleicher Größe und von gleichem Grundriss (den sogen. medianum-Appartements) gebildet wird. Obwohl der Komplex bereits in der 1. Hälfte des 20. Jhs. freigelegt und in verschiedenen Studien zum römischen Wohnbau interpretiert wurde, sind eine systematische archäologische Dokumentation und eine zusammenfassende Untersuchung zur dekorativen Ausstattung (z. B. zu den Wandmalereien) als gesicherte Grundlagen für alle weiteren Betrachtungen noch ausständig.

Ziel des beantragten Projekts ist daher ein neuer wissenschaftlicher Zugang, bei dem die Anlage durch die Kombination von traditioneller archäologischer Analyse und digitalen 3D-Dokumentationsverfahren untersucht und mittels virtueller Rekonstruktion erschlossen wird. Die Studien konzentrieren sich sowohl auf die Architektur und räumliche Gestaltung als auch auf die bildliche Ausstattung, Fußböden und Graffiti. Alle Phasen der ‚case a Giardino‘ von der Planung, Errichtung und Nutzung ab dem frühen 2. Jh. n. Chr. bis zur Zerstörung im 4. Jh. n. Chr. sollen bei der Untersuchung berücksichtigt werden. Neue Erkenntnisse dürfen für die städtebauliche Entwicklung von Ostia und für architekturgeschichtliche, bautechnische und durch die Ausstattungsprogramme besonders für kunsthistorische und soziologische Fragestellungen sowie durch die virtuelle Rekonstruktion eines ‚idealen‘ medianum Wohnblocks für die römische Wohn- und Alltagskultur allgemein erwartet werden.

Während die archäologische Feldarbeit, z.B. bei der Aufnahme der Wandmalerei oder der Graffiti mit der genauen Beschreibung und mit der Bewertung der architektonischen Rahmenbedingungen, mit herkömmlicher Methode erfolgt, werden die neuen Technologien v.a. für die präzise 3D Dokumentation, Vermessung und photogrammetrischen bzw. geophysikalischen Aufnahmeverfahren genutzt. Zum Einsatz kommen etwa 3D Laser, Drohnen, Georadar und verschiedene Software-Anwendungen beim post-processing, die nicht die herkömmliche archäologischen Dokumentationsmethoden ersetzen, aber sie unterstützen und beschleunigen sowie die Möglichkeiten der Analyse und Ergebnisdarstellung verbessern werden.

Das Projekt ist am Institut für Kulturgeschichte der Antike (IKAnt) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien angesiedelt. Die Studien vor Ort werden in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Historischen Institut (ÖHI) in Rom organisiert und in enger Kooperation mit dem Parco Archeologico di Ostia Antica und den Partnern von der Sapienza Universität Rom, vom DAI Rom und von der Universität für angewandte Kunst Wien realisiert.

Link: https://www.oeaw.ac.at/antike/forschung/monumenta-antiqua/wohnen-in-der…

Dott.ssa Stella Falzone

Lehraufträge

Seit 2012 Außerordentliche Professorin (Abt. 10 A1 Archäologie).

2003-2010 Dozentin an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität “La Sapienza” Rom.

2011-2013 Post-Doc an der Abteilung für Geschichtswissenschaft, Archäologie, Anthropologie der Antike an der Universität “La Sapienza” Rom.

Beruflicher Werdegang

Seit 2012 Vorsitzende des CESPRO “Centro Studi Pittura Romana Ostiense” (Forschungszentrum für die römische Malerei in Ostia).

Seit 2016 Vorstandsmitglied AIRPA “Associazione Italiana Ricerche Pittura Antica” (Italienische Vereinigung für Forschung zur antiken Malerei).

Seit 2016 Vorstandsmitglied AIPMA “Internationale Vereinigung für antike Wandmalerei“ (AIPMA).

Seit 02/2019 Staff scientist am Institut für Kulturgeschichte der Antike am ÖAW.

Seit 03/2019 Entsendung an das Österreichisches Historische Institut in Rom.

Mitwirkung an Forschungsprojekten

Ostia

2005-2008 Forschungsprojekt “Leben mit Bildern in Ephesos und Ostia” (ÖAW).

2012-2013 Forschungsprojekt über den Tempel der Bona Dea (V, X, 2) (Universität Roma Tre). 2014-2015 Projekt „TECT“ (Universität Padua).

2013-2017 Projekt über den Caseggiato delle Taberne Finestrate von Ostia (Université catholique de Louvain, Belgien).

Rom

2013-2017 Projekt über die Malerei der Villa Medici in Rom (“Sapienza” Universität Rom, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici, Rom).

Seit 2014 Forschungsprojekt über die von Carettoni geleiteten Grabungen im Atrium des Hauses der Livia und im Haus Augustus auf dem Palatin (Sapienza Universität Rom, Archäologischer Park des Kolosseums).

Seit 2015 Forschungsprojekt über die Grabungen bei der Basilica Iulia am Forum Romanum (Sapienza Universität Rom, Archäologischer Park des Kolosseums).

Villa Adriana

Seit 2016 Grabungen und Studie über die Malerei in Villa Adriana, Macchiozzo (Department of Art History and Archaeology, del Department of History, e dal Classical Studies Graduate Program della Columbia University, New York-USA).

Ausbildung

1/7/1991 Studium der Archäologie, Alter Geschichte, der Römischen und Griechischen Kunstgeschichte an der Universität “La Sapienza” Rom, Abschluss mit Diplomarbeit: “Testimonianze dell’età del ferro dall’area del tempio della Vittoria sul Palatino: analisi del saggio V”; bei: Prof. P. Pensabene; mit Auszeichnung

24/3/1995 Diplom an der Scuola Nazionale di Archeologia der Universität “La Sapienza” Rom, Schwerpunkt “Geschichte der antiken Kunst”; Diplomarbeit: “Pitture ostiensi di III sec. d.C.: la fase cosiddetta gallienica”; beim Prof. P. Pensabene. Mit Auszeichnung.

18/6/1999 Doktorat in klassischer Archäologie bei der Universität “La Sapienza” Rom, Thema:“Decorazioni pittoriche da abitazioni di Ostia, databili tra la fine del II e la prima metà del III sec. d.C.”.

Zusätzliche Informationen über die wissenschaftliche Tätigkeit sowie über Projekte und Publikationen von Frau Dr.in Falzone entnehmen Sie ihrem beigefügten Lebenslauf.